【おすすめ】参考書が読み放題のサービス

ヤゴコロ研究所に訪問いただきありがとうございます。東大生ブロガーの西片(@nskt_yagokoro)です

今回は参考書が読み放題になるサービスを紹介していきます

【最終更新:2023年8月15日】

↓塾なしで東大に現役合格した僕が語る勉強法・地方格差の現状↓

ポルト

参考書の読み放題サービスといえば「ポルト」が有名です

ポルトというのは、超人気の勉強時間管理アプリ「Studyplus」と同じ会社が運営する、参考書に特化した電子書籍読み放題サービス。

月額1,078円(税込み)を支払うことで、150冊以上の参考書が好きなだけ読めるようになります。

普通に買ったら1冊1000円以上することを考えると、ポルトの読み放題がいかにコスパがいいかお分かりいただけるかと思います

もちろん安いからと言って、粗悪品ばかり…なんてことはことはなく、「東大英単語 鉄壁」や「物理のエッセンス」「漢文 ヤマのヤマ」など入試で定番の参考書も多数利用できます。

僕が東大受験のときに使っていた参考書も結構あったので驚きました(受験生時代に出会いたかった…)

【主なラインナップ(一部のみ)】

- 共通テスト過去問研究(共通テスト赤本シリーズ)

- 英単語ターゲット

- ドラゴン・イングリッシュ基本英文100

- 東大英単語 鉄壁

- キクタン

- フォーカス ゴールド

- 理系数学の良問プラチカ

- 大学入学共通テスト 数学I・Aの点数が面白いほどとれる本

- 古文単語ゴロゴプレミアム+

- 出口のシステム現代文

- 漢文ヤマのヤマ

- 新 よくでる一問一答 日本史/世界史/倫理、政治・経済

- 物理のエッセンス

- 良問の風

- 名問の森

- 化学の新体系

- センサー生物基礎 など多数

対象書籍は随時追加していくとのことなので、今後にも期待ですね。

あと、Studyplusと同じ会社が運営しているということで、Studyplusと連携して学習内容を自動で記録することも可能となっています。正誤管理機能や、しおり機能がついているのも地味に便利です

今なら7日間無料で試すことができるので、迷ったら登録してみるのがいいでしょう

| サービス名 | ポルト |

| 運営会社 | Studyplus |

| 料金 | 月額1,078円(税込み) |

| 参考書の取り扱い数 | 150以上(ほぼ毎月追加) |

| 無料体験期間 | 7日間 |

| 公式サイト | ポルト公式サイト |

ちなみに上の表に記載した料金は「公式サイトでクレジットカード払い」したときの料金です。

App StoreやGoogle Playで購入する場合には、いわゆる「Apple税」などがかかるため、少し高くなってしまいます。ご注意ください。

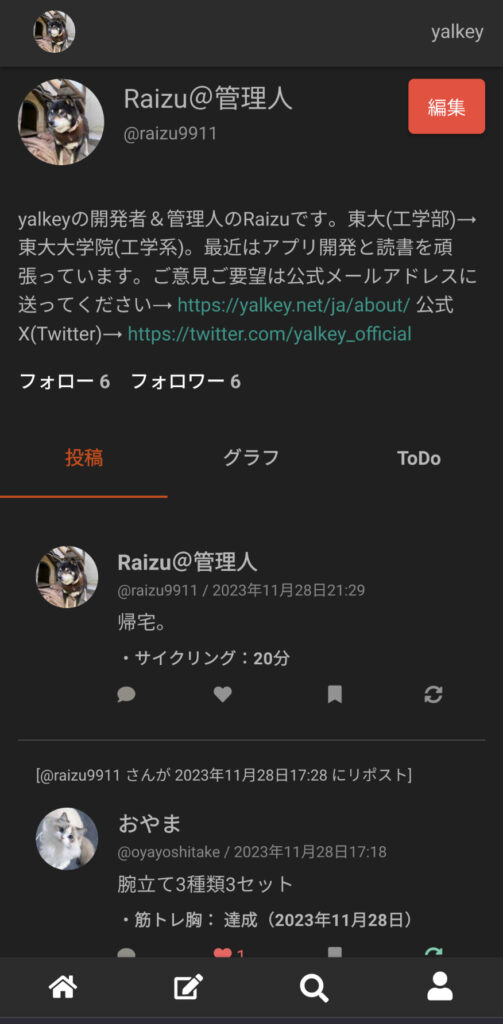

Studyplusについて

話は脱線しますが、ポルトと同じ会社が運営する「Studyplus」というアプリも紹介しておきます

先ほどチラッと言いましたが、Studyplusというのは「学習を管理する」アプリ。単に学習時間を入力できるだけでなく、入力した勉強時間をグラフで見やすく表示することも可能。

あらかじめ目標の勉強時間を設定しておけば、何パーセント達成したかも表示してくれます

Kindle Unlimited

参考書に特化したサービスではありませんが、Kindleでも参考書の読み放題が利用できます

知ってる方も多いと思いますが、Kindleとはネットショッピングでお馴染みの米IT企業・Amazonが運営する電子書籍サービスです

Kindleには「Kindle Unlimited」という名前の月額プランがあり、これに申し込むことで対象タイトル200万冊以上が読み放題になります

一般向けのサービスなので、小説や漫画が多いのですが、参考書もそれなりに読めます(公式サイトで確認してみてください)

参考書に特化しているわけではないので、ポルトに比べて参考書のラインナップは劣りますが、他のジャンルの本(漫画や小説など)も多数利用できることを考えると利用する価値は十分あると思います(ラインナップ200万はヤバい)

| サービス名 | Kindle Unlimited |

| 運営会社 | Amazon |

| 料金 | 月額980円(税込み) |

| 参考書の取り扱い数 | 不明(参考書以外も含めると200万以上) |

| 無料体験期間 | 30日間 |

| 公式サイト | Kindle Unlimited 公式サイト |

参考書を読むのに最適なタブレット

今回は参考書が読み放題のサービスを2つ紹介しましたが、いずれも電子版しか読むことができません

つまり、大画面で快適に参考書を読むならタブレットの使用が必須となります。オススメのタブレットについては↓の記事にまとめてあるので気になる方は覗いて見てください

「液晶ディスプレイを長時間見ていると目が疲れる」という場合には電子ペーパー搭載のタブレットを買いましょう。Kindleなら専用の電子ペーパー端末が売られています↓

ポルトを電子ペーパー端末で読みたいなら、電子ペーパー搭載のAndroidタブレットがオススメ。Androidスマホと同じようにアプリをインストールできます↓

サイズは小さいですが、カラーに対応した電子ペーパータブレットもあります。資料集を読むときにはカラー表示が役立つかと思います↓

参考書は「選び方」が重要

余談ですが、参考書とか問題集って世の中にたくさんありすぎて、正直どれを選んでいいか分かりませんよね

僕も受験生時代「どれを使えば、効率よく合格できるか」めちゃくちゃ悩んだ記憶があります

僕の周りには「頭の良い人が使っている参考書・問題集を使って失敗した…」という人が結構いたので、注意してください

参考者の選び方について僕なりに考えたことを別記事にまとめたので、興味のある方は是非ご覧ください。

特に地方の高校から難関大学(東大など)を目指す人には参考になるかと思います↓

関連サイト:アガルート学習コーチング